변화이냐, 안정이냐. 많은 기업이 이 갈림길에서 고민한다. AI의 등장 이후 변화의 속도가 그 어느 때보다 빨라진 지금, 선택의 무게는 더욱 커졌다. GS칼텍스는 비슷한 고민을 하다가 최근 새로운 기준을 받아들였다. ‘굿 리스크 테이킹(Good Risk Taking)’이다.

GS칼텍스의 어느 회의에서나 자주 들을 수 있다는 이 표현에 대해 이은주 DX센터 센터장은 “대표님이 제안하신 가치인데, 리스크 테이킹에 ‘굿’이라는 단어가 붙으니 어떤 도전도 기꺼이 시도하는 문화가 퍼지고 있다”라고 밝혔다. 원유 가격 및 제품 수요의 불확실성, 생산 시설 규모 경쟁, 인구 감소 등 에너지 산업을 둘러싼 변수가 많아지는 상황에서 굿 리스크 테이킹이라는 가치가 새로운 기회와 혁신에 과감히 도전하게 만들고 있다는 것이 이 센터장의 설명이다. GS칼텍스에서 CIO와 CDO 역할을 맡고 있는 이은주 센터장을 통해 내부 변화를 보다 자세히 들여다봤다.

사내 곳곳에 AI가 흐른다···‘AiU’가 만든 새로운 업무 일상

“방금도 재무팀에서 연락이 왔네요. FAQ 에이전트를 직접 개발했다고 검수를 요청한다고요.”

인터뷰를 시작한 지 얼마되지 않아, 이은주 센터장의 메신저 창에 새로운 알림이 떴다. “최근 이런 메시지를 자주 받는다”라며 웃으며 말하는 이 센터장은 “요즘같이 DX센터에서 제공하는 신 기술을 직원이 적극 활용하는 모습을 볼 때 큰 보람을 느낀다”라고 표현했다.

실제로 따로 요청한 것이 아닌데도 GS칼텍스에서는 IT 부서뿐 아니라 생산, 판매, 재무, 법무, 홍보, 인사 등 다양한 현업 부서가 직접 에이전트를 만들어 활용하는 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다. 현재까지 만들어진 에이전트는 50여 개. 이 중에는 협력사 직원을 위한 작업 전 안전점검회의 AI 비서, 원유 구매 계약서 검토 에이전트, 복잡한 의료비 신청 절차를 자동화한 에이전트, 주유소 이용 고객의 피드백(VoC)를 자동으로 분류 및 분석해주는 에이전트 등이 포함돼 있다.

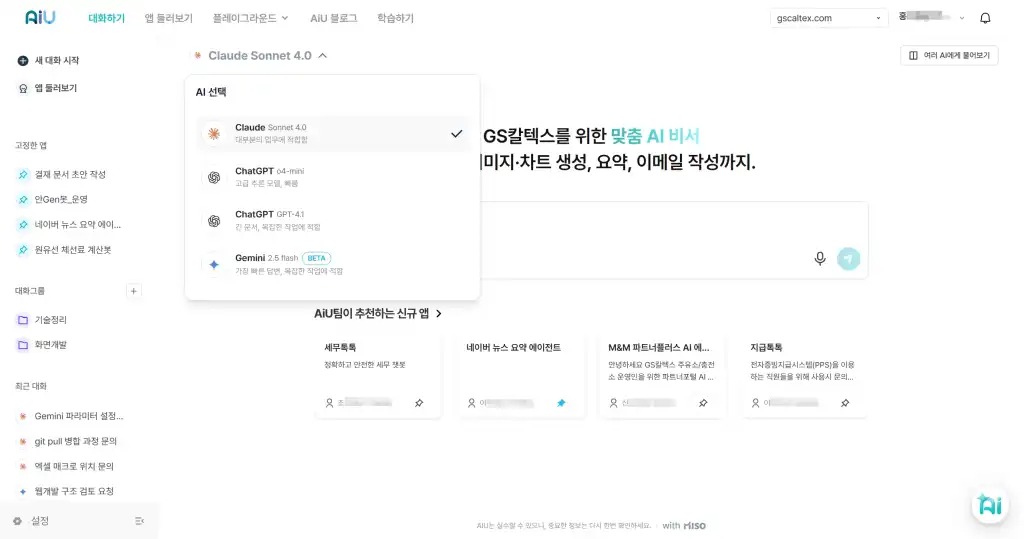

이 모든 에이전트는 올해 6월 공개된 사내 생성형 AI 서비스 플랫폼 ‘AiU’를 통해 개발됐다. ‘AiU’라는 이름은 AI와 기름을 뜻하는 ‘유(油)’를 합한 이름인데, 동시에 ‘당신(You)을 위한 AI’, 즉 각 직원에게 맞춰진 개인화된 AI를 뜻하기도 한다.

이은주 DX센터장은 AiU의 성과가 GS칼텍스의 디지털 전환 철학과 성과를 가장 잘 보여주는 사례라고 강조했다. 이 센터장은 “정확히 말하면 단순한 DX가 아니라 DAX(Digital Transformation + AI Transformation) 철학”이라며 “생산 현장부터 본사까지 모든 구성원이 디지털 전환(DX)과 AI 전환(AX)을 함께 경험할 수 있도록 추진해, AI를 적극적으로 활용하는 에너지 기업으로 나아가고 있다”라고 설명했다.

에이전트 개발이 늘어가는 이유에 대해 이 센터장은 “‘100점짜리’ 에이전트를 만들어야 하는 부담이 없어 직원들이 다양한 시도를 할 수 있었고, DX센터 입장에서도 적은 인력으로도 AI 개발 지원을 늘릴 수 있었다”라며 “여기에 AiU의 ‘플레이그라운드’ 기능으로 임직원이 직접 AI를 개발·테스트하며 AI를 더 가깝게 활용할 수 있게 했다”라고 설명했다.

AI 에이전트 플랫폼이라고 하면 개발자 전유물처럼 들리지만, AiU는 비전문가도 쉽게 쓸 수 있다. 챗GPT와 크게 다르지 않기 때문이다. 의도적으로 직원이 매일 확인하는 업무 시스템 한쪽에 AiU를 붙여, 자연스럽게 AI를 접하고 활용할 수 있도록 설계했다. 에이전트를 직접 만들지 않아도 챗GPT처럼 사내 데이터를 기반으로 AI에게 질문할 수 있고, 외부 정보와 내부 데이터를 함께 검색할 수도 있다.

AiU가 공개된 지 5개월. 현재 전 직원의 약 85%가 꾸준히 이용하고 있으며, 임직원의 95%가 한 번 이상 서비스를 사용했다. 이 센터장은 “생산기술직 직원들은 대부분 PC 없이 모바일 환경에서 일하는데, 이 같은 환경에서도 95%가 사용했다는 건 그만큼 서비스 확산 속도가 빠르다는 의미”라고 강조했다.

흥미롭게도 AiU는 시범 서비스 단계부터 직원들의 관심이 높았다. GS칼텍스 DX센터는 2023년부터 AI 서비스 도입을 논의했고, 2024년에는 AWS 기반으로 며칠 만에 시범 서비스를 개발했다. 기본적인 UI만 갖춘 초기 버전이었지만, 이미 300명 넘는 직원이 참여해 필요한 기능과 요구사항을 공유했다. 그만큼 AI를 업무에 도입하고 싶어 하는 직원이 많았다는 의미다.

이 시범 운영을 통해 DX센터는 직원들이 AI를 통해 어떤 문제를 해결하고자 하는지, 그리고 어떤 기능을 가장 필요로 하는지를 구체적으로 파악할 수 있었다. 이후 외부 솔루션을 도입할지 내부에서 직접 개발할지를 검토한 끝에, GS그룹이 개발한 AX 플랫폼인 ‘미소(MISO)’를 기반으로 GS칼텍스만의 기능을 추가해 완성하는 방향을 택했다. 전체 개발 기간은 약 6개월이 걸렸다.

이은주 센터장이 AiU의 기술 설계에서 가장 중점을 둔 부분은 특정 LLM에 대한 의존성을 최소화한 구조다. 직원들이 선택할 수 있는 모델도 오픈AI, 앤트로픽 등 여러 종류로 구성했다.

이 센터장은 “AI 기술 트렌드는 빠르게 변화하기 때문에, 언제든 더 나은 기술이 등장하면 자유롭게 연결해 활용할 수 있는 구조를 염두에 뒀다”라며 “AI 기술은 계속 바뀌지만, 그 기반이 되는 내부 데이터와 애플리케이션은 핵심 자산으로 남을 것이기에 인프라 투자를 병행했다”라고 밝혔다. 이어 “DX와 AX를 함께 추진하는 ‘DAX’ 철학도 이러한 맥락과 맞닿아 있다”라고 덧붙였다.

AiU는 단순히 AI를 확산시키는 사례를 넘어, 기존 시스템을 재활성화하는 계기가 되기도 했다. 사실 GS칼텍스는 이미 내부에 통합검색 시스템을 갖추고 있었지만, 시간이 지나면서 정확도 저하와 활용도 감소로 인해 사용률이 낮아지고 있었다. AiU는 이를 AI로 보완했는데, 가령 M365 문서, 업무 규정, HR플라자 정보까지 한 번에 검색할 수 있으며, AI가 결과를 요약해 보여준다. 이 센터장은 “기존 시스템에 AI를 더해 조금 더 편리하게 사용할 수 있도록 한 것인데, 결과적으로는 죽어 가던 서비스를 AI가 살리는 역할을 하게 됐다”라고 말했다.

에너지 기업에서 수 백 건 DX/AX 프로젝트를 만든 3가지 동력

AI 등 새로운 IT 기술을 조직 전반에 도입하고 확산하는 일은 결코 간단하지 않다. 기술에 대한 거부감이나 업무가 바쁘다는 이유로 실무 적용이 지연되기 일쑤여서, ‘디지털 전환(DX)’이 구호에 그치는 사례가 적지 않다. 그러나 GS칼텍스는 DX를 일회성 이벤트로 끝내지 않고, 전사적인 변화가 지속될 수 있도록 문화·성과 관리 제도·교육이라는 세 가지 축을 마련했다.

먼저 GS칼텍스는 ‘바텀업(Bottom-up) DX’ 문화를 먼저 구축했다. 전통적인 IT 프로젝트는 대규모 계획 수립, 제안요청서(RFP) 작성, 외부 업체 선정의 절차를 거치지만, 그 사이 고객의 요구가 달라지는 경우가 흔하다.

GS칼텍스는 고객 요구를 실시간으로 해결하는 빠른 실행 중심의 접근법을 택했다. 거대한 프로젝트가 아니더라도 작은 앱이나 대시보드 하나를 DX로 간주하며, 각 시도가 가진 가치를 존중한다. 예를 들어, 외부 뉴스를 자동으로 수집·정리하는 앱은 IT 부서가 아닌 현업에서 직접 만든 결과물이다. 그렇게 작은 성취가 쌓이며 자발적 디지털 혁신 문화가 형성되었고, 2019년 DX센터 설립 이후 지금까지 추진된 프로젝트는 수백 건에 달한다.

이 같은 변화를 가능하게 한 배경에는 조직의 높은 수용성이 있다. 기술적으로 아무리 잘 만들어도, 동료들이 “이게 뭐 대단하다고”, “부정확하면 어쩌나?”라는 반응을 보이면 만든 사람은 다시 시도하기 어렵다. GS칼텍스에서 관련 문제가 생기지 않았던 이유는, 앞서 언급한 ‘굿 리스크 테이킹’ 철학이 조직 전반에 자리 잡았기 때문이다.

이은주 센터장은 “리스크에도 단계가 있다. 팀원이 감당할 수 있는 리스크가 있고, 팀장이나 임원, 대표이사까지 검토해줘야 하는 리스크도 있다”라며 “DX는 어느 정도의 리스크를 동반한다. 굿 리스크 테이킹이 작동하려면 리스크 단계를 파악하고 리더급이 적극 지지해야 하는데, GS칼텍스는 그런 문화가 자리 잡고 있다”라고 말했다.

이은주 센터장은 GS칼텍스에 합류한 뒤, 조직이 가진 긍정적인 소통 방식을 새롭게 배웠다. 문제 해결에만 집중하기보다 작은 성취를 인정하고 함께 칭찬한 뒤, 그 위에서 개선점을 찾아가는 방식이었다. 이 센터장은 “GS칼텍스에서 긍정적인 피드백 문화가 지닌 가치를 몸소 깨달았다”라며 “성과를 인정하는 문화가 자연스럽게 실무진의 DX 참여를 이끌어내는 원동력이 됐다”라고 강조했다.

이 철학은 보상과 성과 관리 제도로 구체화됐다. GS칼텍스는 전사 성과혁신위원회를 별도로 두고, 현업에서 추진한 DX 프로젝트 중 우수 사례를 매달 선정해 시상하고 있다. 이때 발표는 팀장이 아닌 실무 담당자가 직접 맡으며, 발표 자료에는 소속과 이름이 가장 먼저 소개된다. 선정된 직원의 사례는 사내 웹사이트에 게시된다. 그만큼 공로를 인정하는 것이다.

이러한 과정은 다른 직원들에게 “우리도 할 수 있다”는 자신감을 심어주며, 자발적인 참여 확산으로 이어지고 있다. 또한 운영위원회는 실패 사례도 적극적으로 공유한다. 각 프로젝트의 시도 내용과 개선점을 공유하며, 실패를 학습의 기회로 전환하려는 취지다.

성과 측정과 관련해서 이 센터장은 재무적으로 입증된 결과만을 성과로 인정한다고 설명했다. 일반 IT 기업에서 흔히 사용하는 전환율이나 클릭률 같은 추정치는 지표로 활용하지 않는다. 대신 혁신을 이끄는 생산성 향상, 비용 절감 효과, 고객 만족도 향상 등 의미 있는 지표를 별도로 관리한다. 관련 성과는 전사 성과 관리 시스템에서 통합 관리된다.

교육은 특히 DX센터가 가장 중요하게 여기는 부분이다. GS칼텍스는 소수 전문가에 의존하는 방식이 아닌, 수백 명의 현업 DX 전문가를 육성하는 전략을 선택해 효과를 거두었다. 디지털 도구를 활용해 현장의 문제를 직접 해결할 수 있는 현업 DX 전문가가 많아질수록 디지털 확산 속도도 그만큼 빨라지기 때문이다. 현장에서 기술이 전파되면, DX 조직은 개발 환경과 추가적인 지원을 제공하고 있다.

‘디지털 아카데미’라는 이름의 이 교육 프로그램은 짧게는 하루, 길게는 3개월 동안 종일 과정으로 운영되며, 직무 재교육과 전문성 강화를 통해 GS칼텍스의 DX 인재를 육성한다. 이곳에서는 로우코드 개발자 과정과 사내 DX 전문가 과정 등이 운영되며, 현업 실무자가 직접 기술을 배우고 이를 업무에 적용할 수 있도록 지원하고 있다. 교육 과정에는 RPA, 태블로, 파이썬, AI, 데이터 사이언스 등 다양한 기술이 포함된다. 특히 최근에는 대표이사와 전 임원이 직접 생성형 AI 교육을 수강하며, 리더가 솔선수범해 학습 문화를 주도하고 있다.

수동적 지원에서 능동적 혁신으로

GS칼텍스에서 일한 지 약 2년이 된 이은주 DX센터장은 DX 거버넌스 혁신에 초점을 두고 있다. 과거 DX부서가 각 사업부의 요구사항을 받아 지원하는 ‘수동적 역할’에 가까웠다면, 이제는 ‘능동적’ 역할로 전환하고 있다. 예를 들어 전사 DX 과제의 우선순위를 정하고, 기술 성숙도와 실행 가능성을 평가하며, 중복 과제를 통합하는 식이다.

구체적인 목표로 이은주 센터장은 시스템 정리를 중요하게 꼽았다. 사용자가 거의 없거나 운영비용 대비 가치가 낮은 시스템을 과감히 정리해 효율성을 높이고 비용을 절감하겠다는 계획이다.

같은 맥락에서 글로벌 아웃소싱도 적극 활용하고 있다. 현재 GS칼텍스는 IT 인프라는 물론 HR, 구매, 법무 등 내부 시스템 운영을 해외 아웃소싱 인력과 협업하며 효율적인 글로벌 운영 체계를 구축 중이다. 이렇게 절감한 운영비는 비즈니스 복원력 강화를 위한 재해복구 시스템 고도화와 안정적인 비즈니스 지원을 위한 DX 기반 강화에 재투자되고 있다.

내부에서 관심이 높은 AI 분야도 지속적으로 지원할 예정이다. 이은주 센터장은 “직원들, 특히 리더 및 임원분들이 더 많은 데이터가 통합된 서비스를 기대하고 있다”라며 “향후 AiU에게 ‘우리가 최근 이 고객과 어떤 일을 했지?’라고 물으면, A본부의 진행 현황, B본부의 요구사항, 실시간 고객 문의 내용 등을 동시에 파악할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고 싶다”라고 설명했다.